KATSUYAが執筆・販売中の数学の参考書『Principle Piece』

※メイン記事(Principle Pieceシリーズ)は、新刊発売情報のあとです。

お知らせ(上のものほど最新)

・PCからだとなぜか画像等が見えないことがあります。スマホからご覧になることをお勧めします。

・24/04/18 NEW!!

『数学A~図形の性質~』の販売を開始しました。(GWぐらいまで割引中)

・24/04/09 NEW!!

・修正情報はこちらのページに一覧にしました。該当する分野を購入者の方はご確認ください。

・数Ⅲの『積分法(グラフ編)』、『数B・C~原則のみ~』、『数Ⅲ~原則のみ~』の販売開始

数学B・C ~原則のみ~(統計も入ってます!)

・数Ⅲの『積分法(数式編)』の販売開始!!

・数学Ⅲ Chapter2~極限~を購入していただいた方へ

→修正情報を更新しましたので、上のリンクをご覧ください。

現在販売中の『Principle Piece』シリーズは、数学II以降(数II・数B・数III・数C)は、Amazon Kindleでの販売は当面行わず、下記2つのサイトがメインとなります。(どちらも、購入するだけなら会員登録不要)

大手ネットショップBASE (現在販売中)

noteサイト (現在販売中)

※EPUB変換におけるデメリットと、購入者もEPUB形式の電子書籍は不便であるとの意見が多いことから、今後はPDF販売が可能な上の2つのサイトをメインにします。

※最新記事について

PC:上部グローバルナビのリンク(どこでもOK)をクリックしていただければ、サイト右側に出ます。

スマホ:トップ右上の「≡」マークから適当なカテゴリーをクリックし、スクロールするとサイト中央部ぐらいにあります。

新刊発売情報

23/12/13 NEW!! 数Ⅲの『積分法(グラフ編)』の販売開始!!

その他の数IIIシリーズも好評販売中!

こちらは無料公開中!

※YouTubeによる数学の問題動画の更新情報はこちらのサイトへどうぞ^^

(動画で紹介した解答の静止画像も公開しています)

-----------メイン記事はここから-----------

本記事にお越しいただき、ありがとうございます。KATSUYAです。

この記事では、私KATSUYAが執筆・販売している数学の問題集『Principle Piece』とはどのような問題集かについて説明していきます。

目次

- 0.Principle Pieceは大幅リニューアルして販売中

- 1.現在販売中のPrinciple Pieceシリーズ一覧

- 2.Principle Pieceってどんな参考書?

- 2.1 おススメな人と使用法

- 2.2 本書が不要な人

- 3.Principle Piece の特徴

- 3.1 解説はできる限り丁寧に

- 3.2 原則(Principle Piece)を習得するのに最適

- 3.3 脳内解説(In the Mind)

- 3.4 検算ポイント

- 4.結局暗記ってこと?

- 5.Principle Pieceシリーズ終了時の実力・レベル

0.Principle Pieceは大幅リニューアルして販売中

当サイトを運営している私KATUSYAは、Principle Pieceという参考書(電子書籍)を以前販売しておりました(2012年~2019年)。以前より本サイトをご覧いただいている方にはご存じの方もいるかと思います。

販売先のサイトがサービスを終了してしまったことで販売の完全停止を余儀なくされておりましたが、この度、内容、レイアウトを大幅にリニューアルして、販売を再開いたしました。

数学の参考書に関するサイトですので、自分の参考書も紹介させてください^^

1.現在販売中のPrinciple Pieceシリーズ一覧

販売中のPrinciple Piece一覧です。

★ 数学Ⅰ 数と式

★ 数学Ⅰ 2次関数

★ 数学Ⅰ 三角比

★ 数学A 場合の数

★ 数学A 確率

★ 数学A 整数

数学I・Aは全てそろっており、AmazonKindleでも販売しています。

★ 数学II 微分法

★ 数学II 積分法

★ 数学B・C 数列

★ 数学III 極限

★ 数学III 微分法1 (NEW!!)

★ 数学III 微分法2 (NEW!!)

★ 数学III 積分法(数式編) (NEW!!)

★ 数学III 積分法(グラフ編) (NEW!!)

こちらの特徴は

・購入するだけなら会員登録(BASEのアカウント)不要

・PDF形式による販売でプリントアウトがしやすい(かなり好評のようです!)

・具体的な例題のサンプルページを確認可能

※数学II以降は、メインの販売チャンネルを「BASE」「note」にする予定です。

以前の販売サイトでは、「高校数学カテゴリー」で上位を独占していました^^

※その時の画像はこちらにあります(←私の姉妹サイトです。更新ほぼ停止中ですが)

2.Principle Pieceってどんな参考書?

Principle Pieceの参考書のタイプは、本サイトの中の「予習・初級」「日常学習」「原則習得」「入試数学基礎」タイプです。

- 「原則習得」段階の代表的な参考書である『チャート』『フォーカス』『基礎問』

- 「入試数学基礎」段階の代表的な参考書である『1対1対応』

この、最も重要な2つの段階を、Principle Pieceシリーズだけでこなすことが出来るという点が最大の特徴です。

簡単に言うと、「チャート+1対1」のレベルを1つにした感じの問題集兼参考書です。

さらに、定期試験対策としても利用しやすいように、すべての問題で難易度を表記し、初習段階で定期試験にまず出ないであろう応用問題はすべて後ろに回すという配置にしました。

2.1 おススメな人と使用法

最もおススメしたいのは、以下に該当する人です。

1.基本問題なら解けるのに、少し違った問題になると解けなくなる

2.答えを見るとそうなることは分かるが、次に出会ったときに自分で解法を思いつかない

3.定期試験だと解けるのに、模試になると解けない

4.いわゆる定番の問題集を使っても、イマイチ解き方が定着しない

これらのどれか1つでも該当するのであれば、ぜひ『Principle Piece』シリーズをお勧めしたいと思います^^

これらに該当する人々は、ほぼ同じ理由で成績が伸び悩んでいます。それは、解き方の選び方を、自分なりに理解することが出来ていないからです。

しかし、それはあなたのせいではありません。多くの問題集には、「なぜその解き方を選ぶのか」、もっと言えば「解答の1行目はなぜそうあるのか」を、詳しく書いていないからです。数学がよほど得意でなければ、行間を読んでそこまで習得をするのは困難ですよね。

拙著『Principle Piece』シリーズでは、問題に対して、どうしてその解法になるのかといった理由や、問題文や式の特徴から解法に至る手順を、『Principle Piece』という、最も根本に立ち返った原則から丁寧に書いています。

他にも、こんな人におススメです。

・受験準備で基礎は分かるという人

・受験準備で数学が得意な人

・初習・定期テスト対策として利用したい人

・社会人になってから数学に興味を持ち始め、もう一度イチから学習しなおしたいと思っている人

→各項目の最初に詳しい解説がありますので、初学者も独学で進められます^^

2.2 本書が不要な人

自分の本なので、不要な人も挙げておきます。他の参考書でこれを大っぴらに言うと今の時代、何かと物議をかもしそうなのですが、自分の本ならいいかなと^^;

チャートなどの原則習得系、または1対1対応などの入試基礎演習タイプの学習を終えており、理解度が85%以上の人。解き方を自分なりに言葉で他人に説明しようと思えば出来る自信がある人。

→このレベルに達している人は、入試標準演習タイプに取り組んで、身につけた原則をアウトプットする練習をしましょう。

逆に言えば、原則習得系をやっているけれどイマイチ定着していないのであれば、本書の原則を見ることで定着度がUPする可能性が高いので、おススメです。

3.Principle Piece の特徴

拙著シリーズの参考書の名前「Principle Piece」は私の造語です。原則というピース(一部分、かけらという意味のピース)を適切に組み合わせることができれば、数学の問題というジグソーパズルは完成する(解くことができる)というたとえを思いついたことから、このような名前になりました。

そんなPrinciple Pieceの特徴を紹介したいと思います^^

3.1 解説はできる限り丁寧に

初めてその単元を学ぶ人でも読み進めることが出来るように、いきなり例題が並ぶのではなく、一から丁寧に説明しています。ある程度実力がないと読めないとか、そういった類のものではありません。

また、例題の解法に関しても、出来る限りプロセスを省くことなく解説をしています。(その分ページは膨らんでいますが^^;)

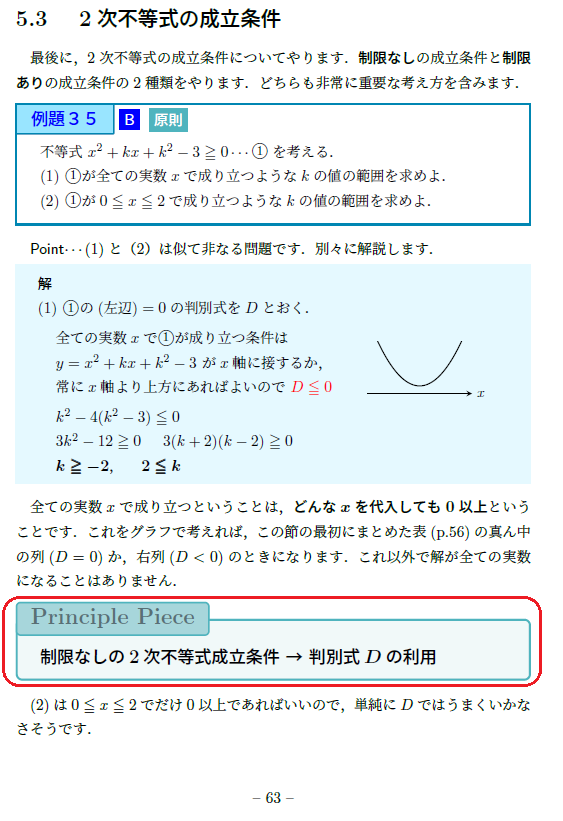

3.2 原則(Principle Piece)を習得するのに最適

Principle Piece は、本書で最も重要なパーツです。

数学において「公式」は覚えるべきものという認識だと思いますが、公式とは別に、問題のパターンによってアプローチの仕方や方針が決まっているものがあります。それを言葉に落とし込んだものが「Principle Piece」すなわち「原則」です。

本書ではこんな感じで掲載してあります。(見えない場合は空白部分をクリックしてみてください)

(現在販売中の「2次関数」から抜粋)

本サイトの大学入試数学の講評の際にも、原則という言葉や「Principle Piece」という言葉をご覧になったことがあるかと思いますが、それも以前のサイトで販売していた参考書内で紹介した原則がもとになっています。

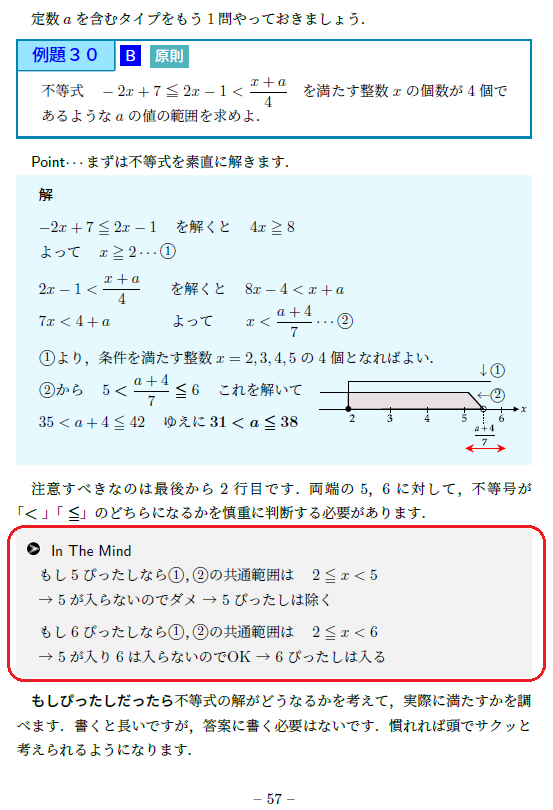

3.3 脳内解説(In the Mind)

必要に応じて、私KATSUYAがどのような思考で解答の方針を決めているのか、解答を書き始めるまでにどのようなことを考えたりしているのか(私の思考回路)をきちんと言葉に落として紹介しています。

(現在販売中の「数と式」から抜粋)

「解答を見れば納得するけど、なんでそんな解法が出てくるの」と思うことは多いと思います。本書の「In the Mind」は原則(Principle Piece)と合わせて、そんな疑問を解決する大きな助けになるはずです。

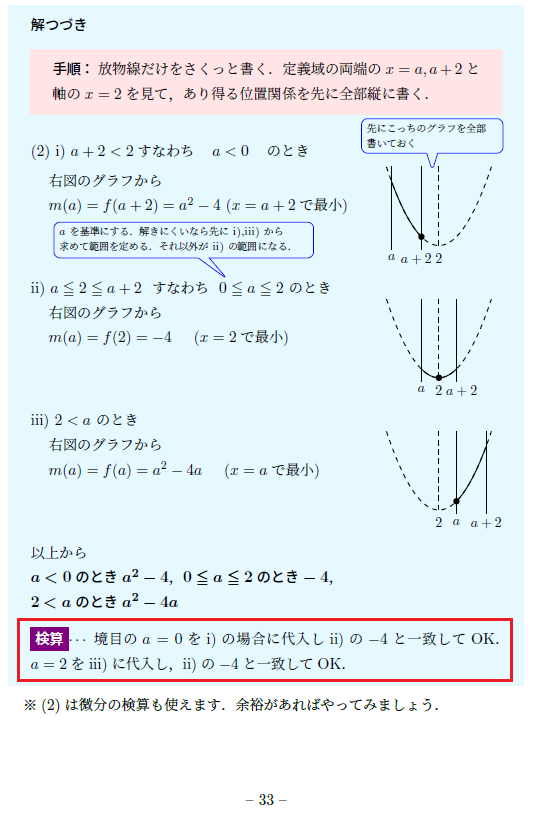

3.4 検算ポイント

自分で書いた答案を、もう一度見直してもなかなか間違いは発見できません。そりゃそうです。だって合ってると思って解いてますから。正直、私も他人が解いたものはともかく、自分で解いたものはなかなか見つかりません^^;

検算ポイントとは、自分で解いた計算プロセスをただ見直すのではなく、もっと別の観点や知識から答えがあっている(可能性が高い)かどうかを確認するためのポイントです。これにより、「間違いがどこかにある」と気づけば、漫然と見直すよりも何倍も自分のミスを修正できます。

下のサンプルは、定番の軸分け問題です。検算のやり方を知っているだけで、テストのような状況でも確実に得点できる確率が上がります。

(現在販売中の「2次関数」から抜粋)

4.結局暗記ってこと?

Principle Pieceは、言葉で覚えるものではありません。解き方が定着しやすいように、ただやり方を言葉にしただけです。また、どうしてこのような解き方になるのかを、理解するための道具。これこそが、Principle Pieceの最も大きな利点です。

従って、Principle Piece自体を一言一句たがわず覚えることには、まったく意味がありません。しかし、原則を見たときに、どんな問題のときに使うのかといった連想ができるようになる必要はあります。

「ああ、この解法を使う問題って似た表現あったけど、こんな表現されたときにも使えるんだ」と思ったときには、問題の解法ごと頭に入れておくことがやはり一番効果的でしょう。その意味では、結局暗記になります。しかし、1つ1つの問題をぶつぎりで覚えていては、何もつながりません。

以前自分が経験したこと(体験したこと、目撃した現象など)に照らし合わせていくことが、Principle Pieceの本質であり、そもそも数学、ひいては科学の本質だと考えています。

5.Principle Piece 終了時のレベル・実力

Principle Pieceシリーズで数学を学習することで、以下のような状態に変化することが出来るようにこだわっています。

・ 反復練習のような基本問題だけでなく、応用問題も解けるようになる

・ 多少問題が変わったところで、びくともしなくなる

・ 他の問題集の解説を見たときに、なぜその解き方になるのかが分かる

・ 従って、自分でもその解法で出来るようになる

・ 定期試験だけでなく、模試でも原則を適用して解けるようになる

・ Principle Pieceを常に手元においておけば他の問題集の定着度もUP

・ 自分でスラスラ解き方が思い浮かぶため、数学が楽しくなる

「なぜこのような解き方が思いつくの?」が、これでなくなります。 思いついているのではなく、基礎の基礎から導き出される、Principle Pieceを使っているだけですから、そんな疑問はなくなります。もし「なんで?」と思うのであれば、それも吸収して自分の中で原則にしてしまえばいいのです^^

拙著シリーズをこなせば、目安としてMARCH・関関同立の数学で合格点が取れるぐらいの実力にはなっているはずです。(全問、原則や解法の流れが瞬時に思いつくまでやりこむことが前提です)

拙著シリーズを通して、思い通りに数学の問題が解ける楽しさを味わっていただければと思います。ぜひ、検討してみてください^^

販売中のPrinciple Piece一覧です。

★ 数学Ⅰ 数と式

★ 数学Ⅰ 2次関数

★ 数学Ⅰ 三角比

★ 数学A 場合の数

★ 数学A 確率

★ 数学A 整数

数学I・Aは全てそろっており、AmazonKindleでも販売しています。

★ 数学II 微分法

★ 数学II 積分法

★ 数学B・C 数列

★ 数学III 極限

★ 数学III 微分法1 (NEW!!)

★ 数学III 微分法2 (NEW!!)

★ 数学III 積分法(数式編) (NEW!!)

★ 数学III 積分法(グラフ編) (NEW!!)

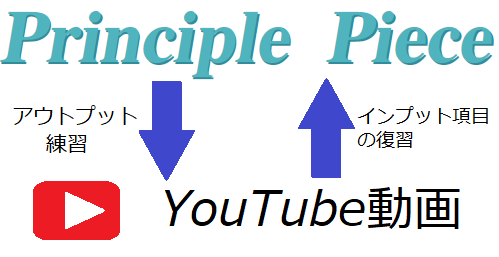

おまけ YouTubeチャンネルも更新中

YouTube動画では実際の入試問題を中心に、解いておきたい問題を紹介していく予定です。

丁寧な解説というよりは、脳内解説や、解いている際の細かな点について言葉で落しにくい部分を伝えていきます。

動画の例(一橋大の有名な問題から)←下に動画がない場合はここをクリック

動画内でも、本書にある関連問題、復習問題は表記しており、YouTube動画と拙著Principle Pieceシリーズと連動しています。アウトプットの確認、インプット項目の復習を相互に行いましょう!

公開日:

最終更新日:2024/04/18

comment

タイトルがkastuyaになってます

ただしくはkatsuyaでは?

mtko さん

コメントありがとうございます。ご指摘ありがとうございました。全く気付きませんでした。KATSUYAに訂正しております。

販売停止中とのことですので、数Ⅲ分野を全てDVDの形で購入したいのですが、できますでしょうか?ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m

村田ひろみ さん

コメントありがとうございます。

販売が長期間にわたり停止していること自体に気づいたのが年明けで、返信が完全に遅れてしまいました。大変申し訳ございません。

いずれにしろ、現状ではDVDの形で販売を考えておりませんので、本サイトにある入試数学のエントリーなどを参考に原則を習得していただければと思います。

高2文系です。

神戸大経済学部に行きたいのですが今黄チャートを使っています

二周目が終わりました

三周目をして次に移りたいのですが何をすればいいですか?

たくみ さん

コメントありがとうございます。遅くなり申し訳ありません。

黄色チャートが終わったなら、1対1対応か、チョイスに取り組んでみるといいと思います。その後は過去問をやればほぼ万全だと思います。

場合の数・確率の販売はいつごろになりそうですか?

しょー さん

コメントありがとうございます。

詳細な日程は分かりかねますが、目安は「月1ぐらいのペースで単元ごと」というイメージを持っています。

三角比(推敲中)→場合の数(執筆中)→確率(これから)の順番の予定ですので、8月~9月になると思われます。

しょー さん

コメントありがとうございます。

予定が前倒しになり、場合の数・確率ともに8月頭には出せると思います。

ご覧になっているかどうかわかりませんが、予定が変更になったため再度返信しました。

KATSUYA さま

34才再受験で医学部を目指しているものです。

Principle Piece惚れました!動画の説明も無駄なくわかりやすく解説されていたのが素晴らしいと感じました。本日まず数と式を購入させていただきました。

説明を読ませていただきましたが、わからなかったので質問させてください。

こちらの参考書は学習順序の中にどのように組み込むのが良いとお考えか教えていただけないでしょうか。

現在ゼロから数学をスタートしています。

KATSUYAさんがおっしゃる学習段階計画を私は当初、

STEP1を 理解しやすい数学で

STEP2を ニューアクションレジェンドで

STEP3を 1対1対応で

STEP4を 未定

と考えていました。

Principle Pieceを利用した場合、

こちらはSTEP2と3の両方を兼ねるように作ってくださっているとありましたので、ニューアクションと1対1はやらずにSTEP4へ進んで良いのでしょうか。パターン網羅性や基礎演習量としてどのように考えて作られているかにより、学習計画を考えたいです。

志望校は信州大学医学部です。

Principle Pieceで勉強するのがワクワクしています。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教授いただけますとありがたいです。

モリシタ さん

コメントありがとうございます。また、私のYouTubeチャンネルもご覧いただいてありがとうございます!大変恐縮です。

数学の得意・不得意にもよりますが、初学者の方でも分かるように解説はしていますので、STEP1も拙著でまかなえるかもしれません。(超基礎の反復練習は少なめです)

コメントでご指摘いただいている通り、STEP2、STEP3を中心としていますので、拙著の後はSTEP4に進んでいただいて大丈夫です。

問題数もSTEP2に代表されるような参考書+STEP3に代表される参考書(より少し少ないぐらい)になっております。

1つだけ申し上げますと、現在執筆中のために数学IIIだけは完成時期が貴殿の購入希望時期に添えない可能性がありますので、大変申し訳ありませんが、その場合は上記のSTEPにて学習されるのがいいかと思います。

よろしくお願いいたします。

はじめまして。

Principle Pieceの使用を検討しています。

受験数学を解くための道具を揃える教材

だと受け取りました。

ご質問ですが、

①要は、網羅系参考書の例題に当たるものですか?

もしくは、それらの演習問題程度まで

カバーするものなのでしょうか?

②また、チャート式でいうと

どの色のレベルに近いですか?

③志望校が神戸大医学科などの他学部共通問題を

出題する地方国立医学科なのですが、

それらの過去問に直接、接続可能ですか?

何かを挟む必要がある場合は、演習として、

市販の問題集でおすすめを教えてください。

よろしくお願いします。

大坂 さん

コメントありがとうございます。返信が遅れてしまい、申し訳ございません。

拙著シリーズをご検討いただき、誠にありがとうございます。

①②まとめて:イメージ的には、青チャートの例題+1対1対応のレベルを網羅しているとお考えいただければと思います。道具をそろえると同時に、難関大までであればそのまま出るであろう難易度のものまで収録しています。

③神大の数学のレベルだけを考えればギリギリ接続可能だと思いますが、医学部の場合は得点率を考えると演習量を確保したほうがいいと思います。プラチカ、核心(標準編でOK)、重問あたりがいいと思います。

返信が遅れてしまってすみませんが、ご検討いただけると幸いです。