理系数学の核心(標準編)のレベルは?勉強法(使い方)は?

2022/05/29

Z会出版が編集している「理系数学 入試の核心 標準編」は、受験用の演習書として知られています。今回はこの「理系数学 入試の核心 標準編」について見ていきます。

★お知らせ★

・YouTube チャンネルを開設しました 大学入試数学を中心に個人的に紹介したいと思った問題の解法や思考プロセスを動画にしてみようと思います。

・Twitter始めました こちらもよろしくお願いいたします^^

・Principle Pieceシリーズの販売を再開しました^^ KATSUYA自身が販売している原則習得のための参考書です。

1.理系数学入試の核心 標準編はどんな参考書?

理系数学入試の核心 標準編は、以下のような本です。青が基調で、レイアウトは比較的シンプルです。

※ランキングは、2016年6月6日時点のものです。数学部門で37位というのは、理系用の演習書としてはトップクラスです。

2.理系数学入試の核心 標準編の問題数、レベル、解説は?

「理系数学入試の核心 標準編」の基本的なデータについて見ていきます。本書は、「直前・仕上げタイプ」の参考書です。

→ 参考書のタイプをきちんと把握してから、参考書は選んでください。

2.(1) 問題数は?

問題数は150題です。単元ごとに分かれており、数学IIIまで含めて150題です。仕上げ用の参考書としては妥当な量といえます。数学IIIの微積が36題と全体の24%を占めています。出題がほぼ確実であることを考えると、非常に妥当な配分です。

2.(2) レベルは?

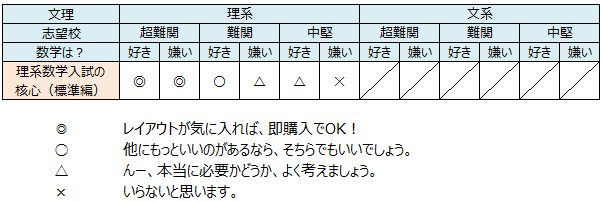

理系数学入試の核心 標準編のレベルですが、一部が中堅大レベルと難関大レベルが半々ぐらいです。標準編とありますが、問題は全体的に質が高いので、難関大の志望者でも本書が適しています。

150題すべてにレベルが3段階で表示されています。うち、レベル2が50%以上(82題)を占めます。このレベルが大体難関大レベルです。

2.(3) 解説の詳しさは?

理系数学入試の核心 標準編の解説は詳しいです。解答の他に、「Process」という答案のフローチャートがあります。また、「核心はココ!」というコーナーでは、問題を解く際に意識すべき点をズバっと書いてあります。

3.理系数学入試の核心 標準編の勉強法、購入時期は?

理系数学入試の核心 標準編の勉強法(使い方)の前に、どのような人にオススメなのかを見てみましょう。

3.(1) オススメ対象者

理系数学入試の核心 標準編のオススメ対象者についてです。仕上げタイプの参考書なので、基本的には受験学年が使用する参考書と考えてOKです。

難関大以上の理系の学生向けであると言えます。収録されている問題は全体的にレベルが高めなので、ある程度入試問題演習と積んでいないと、レベル2、レベル3の問題には殆ど手がつかないでしょう。

レベルとしては、全国レベル模試での数学の偏差値が60以上あり、原則を8割以上マスターしている人でないと、独学で進めるのは少々難しいと思います。

3.(2) 理系数学入試の核心 標準編の勉強法・購入時期

本書の勉強法ですが、2次直前の仕上げ参考書として用いていますので、基本的には頭から順番にといていけばいいでしょう。

全部で150問ですので、1日3題×50日です。センター試験対策に本格的に取り掛かる前の最終段階(10月~12月)で用いるといいと思います。ただ解くだけでなく、解説もかならず全て熟読してください。

数学の偏差値が70以上(トップレベル模試で偏差値60以上)の人であれば割と時間をかけずに出来ますので、1日5題~6題と進めてめてしまってもいいでしょう。本書、同シリーズの「難関大編」に取り組んでもいいです。

記述式の入試対策なので、答えがあっていたとしても、必ず解答と1行1行見比べてください。本当はきちんと述べなければいけない部分を、思い込みで進めている箇所等を細かくチェックしてください。

4.まとめ~質・量ともに仕上げ用として標準的~

理系数学入試の核心 標準編について、これまでの情報をまとめます。

- 理系数学入試の核心 標準編は、難関大志望者向けの仕上げ用参考書である。問題量は150題と標準的。

- 主に難関大レベルの問題。独学で進めるには偏差値60以上が欲しい。

- 自分で解けたと思った場合も、解答・解説は全て熟読する。